杭州清河中学在哪里(杭州清河实验学校)

来源:中国职校招生网 时间:2022-07-28 16:16:38

[比心]原文引子

“多一个朋友多条路”,这路,大都指“门路”、有请托办事的“路道”,我这里则另有所感所悟,那路是指:多个朋友多个启发,多条思路,所谓“三人行必有吾师”也。

同事、知名书法家、作家斯舜威先生夫人,弟妹楼明月的身份是企业家,却写下蛮感人的求学故事,我坚信特别感动的故事,必定是亲身经历、真情实感的故事!

感动启发之余,我也萌生去捋一捋自己的求学之路,发现风光也很魔幻,情节也那么无厘头,有那么一点“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸”味道,耳边不由响起的《小路》曲调:

一条小路曲曲弯弯细又长,

一直通向迷茫的远方……

看到陆陆续续已出的三篇,斯兄感叹,原来以为他们的求学记,已经够苦够难的了,而哪里知道我的求学记,比他们夫妇的更加波折,更加“狗血”。

求学记《弯弯的小路(4)》

第一代著名企业家冯根生,坐在位于杭州西溪路桃源岭下的杭州第二中药厂第一会客厅里,中气十足,风趣幽默。此前让办公室人员,给我们每人递了1杯茶,1支插好吸管的青春宝口服液,那是冯总每次待客的前奏,到现在,我还怀念已经不再生产的青春宝口服液,好像比片剂更容易吸收,效果更好。

就是那次,他提到,曾有人问过他的学历,他笑答:“我的学历是‘博士前'。”和冯总聊天,是一桩蛮有味道的事体,接地气。

过了没多久,这家胡庆余堂旗下,初创资金只37万元的分厂,其实就是胡庆余堂的炼胶车间,正式接管百年老厂杭州胡庆余堂,“儿子”吞下“老子”,现代中药在冯总率领下继续高歌猛进。

冯总调侃的“博士前”跨度够大,可以小学、中学、大学、研究生、博士生,而冯厂长只是高小。可见,求学,在人生中不过是一条“小路”。

当然有条件在这条小路上,能够走到“博士后”、甚至博士后导师,又能开创更大的产业“帝国”,是再好不过的。

冯根生总经理在胡庆余堂前厅

冯总当时没有条件求学,只能很早去做学徒工,除了环境造人的好机遇,也是靠他自己好学、打拼、敏锐的前瞻,才创造了中药制造领域,许多博士后可望而不可及成就。

[比心]遇人不淑,“牛”也无奈

那么我的“博士前”呢?

话说,结束了安众口非正式插队生活回家,当然要把返校复学当第一要事。那时没有什么择校生,升学都是属地升上去。

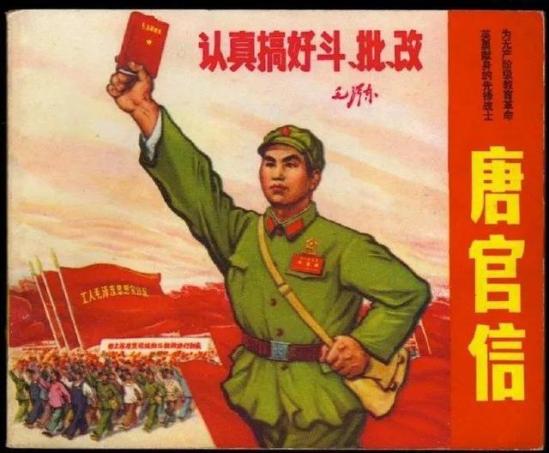

清河中学当然不是名校,但因为当时出过一个“先锋战士”唐官信,也享有“名校”待遇。进大门,教学楼左边,最醒目的是“为无产阶级教育革命英勇献生的先锋战士唐官信同志”的大型宣传画,曾经因唐官信而“名”,这从下面几张照片上可以略见痕迹。

看图片文字

唐官信同志照片

进的校门,大楼右边的宣传画

据杭一中“老陈”同学回忆:“这照片是1971年8月在位于杭州延安路上的东方红照相馆拍的,我们9名小记者是文革中恢复招收的第一批高中生。至于为什么只从三所市属中学选派小记者,原因可能一是名额限制,二是杭州一中、二中都是名牌中学,而清河中学当时因为出了个叫唐官信的军宣队干部所以也很有名气。”

记得第一次去清河中学申请插班,是姐姐陪我去的,兜来转去,最后落到一位姓虞的教导主任那里,我们把高银巷小学升不上去,后来辍学在家,前后耽误3年的情况向他作了汇报,他那天心情好像并不“美丽”?或与老婆吵架了?还是别的什么原因?爱理不理,根本就不用正眼看我们一眼,然后丢出一句“明年再说吧”,一副“扎污脸孔”。已经遭遇过那么多尔虞我诈,外患内卷,你死我活的人情世故。那时的我,已经过早地见怪不怪,这世道什么事情都会发生?

拨乱反正,本已板上钉钉,他如此不屑,意欲何为?那时什么也不懂,要是早知道,可以去找军宣队、工宣队去,他们正在劝说一些还不敢送孩子去复课的家长,把学生送回学校“复课闹革命”呢。

姐姐还在“恳请欧米”(绍兴话:意即,低三下四的乞求),但他一点不为所动。既已如此,还有“热脸孔贴冷屁股”的必要吗?走吧,哪晓得姐姐属“牛”,那时我就发现她性格里,已有“牛”那样执囿的一面,非要他说出个子丑寅卯来,准备死缠烂打地硬扛,虞主任此刻脸色铁青,恨不得,抄起扫把,把我们扫地出门,我实在看不下去,几乎是强拉硬拽地把姐姐拽回家的。我似乎已经学会遇事不僵,碰到无法逾越的瓶颈时,最好放一放,再想想其他办法,迂回,或会另有生机。

[比心]卑微生计,诗和远方

那时父亲已经在左冲右突中找到生计,怎么会找到这么一条出路,至今还是个谜?

那时候杭州市区家家户户,大都还用着大而笨的老柴火灶,笨大的灶台,加上一大堆各式各样的稻草、破木板、树枝、柴火,就把灶间挤的满满当当。

父亲从中悟得商机,把那些又笨又大的老灶头,改建成新而瘦身的煤球、煤饼灶,厨房顿时变得干净、整洁、宽敞,更无需为柴火操心,顺应了那个时代。

不久前,我在杭州市燃气集团董事长芦俊兄陪同下,参观他们在留和路上的现代化绿能体验馆,我就曾想,应该为父亲书写一笔,杭州市从柴灶到煤球、煤饼灶的变革中,父亲作出了不可磨灭的贡献。而且在杭州,尤其是城东望江门一带,几乎家喻户晓,有很大的知名度,忙碌到要排日程,等上十天、半月是常有的事。

模式与现在装修房子类似:

第1种,是材料自备、小工自做的节约型,那只要父亲一个人挑着泥桶、砖刀、抹灰板、切割瓷砖的钨钢刀等工具去就行了。

第2种,是图省事,全包型,大都要前一天,由我们把准备好的所有材料,装上钢丝车先送过去,胶泥、水泥、黄灰(生石灰化开,纸筋拌好的熟石灰),甚至旧砖头等。第二天一早,就是父亲去干活,我或姐姐帮父亲做小工。那时我羞于见人,不喜欢带帽子的我,总把军帽压得很低。帮父亲做下手,削旧砖、拌胶泥、水泥、捣石灰。

我和姐姐,也常常要帮父亲去省府大楼旁边(那时叫红旗大队)那片菜地边,去拉粘性很好胶泥,两轮钢丝车,还是硬胎的,不用冲气,把汽车外胎割开,嵌入钢圈,拉起来很费力。

从环城西路“哼呲哼呲”拉到安荣巷,可以赚6毛钱。还时时留意,捡旧砖,一有哪个地方拆旧屋,就赶去哪里,但前提,还得是人家允许,有不少还不让我们捡,他们自己还要用呢。所以那些“95”砖、“85”砖、老青砖、双层砖,到现在我还能一眼见分晓。

一次哥哥回来,看到父亲正为生石灰断货犯愁,马上自告奋勇地拉起钢丝车,徒步到转塘双流水泥厂拉生石灰,那时可没有现在沿江平坦的之江路,要去转塘双流,过六和塔就是五云山(现在的九溪玫瑰园一带),五云山那“五朵云”就是5个上上下下的高坡,有句电梯广告词:“上上下下的享受”,那时过五云山就是“上上下下的煎熬”,我和姐姐为了减轻哥哥的辛劳,就坐4路公交车到终点站九溪,翻过五云山,在五云山前面那端,等待哥哥从遥远的双流拉过来,帮哥哥过五云山坡道,上坡,前倾身子用尽吃奶的力气帮哥哥推,下坡,又后仰起身子,帮哥哥使劲拉,防止遛坡。

曾经名牌大学的高材生、曾经名商的老板,在生存面前,还要什么颜面。爸爸屈尊和勤奋,却使家里的开支,开始走向上坡路。爸爸是个极其幽默的人,还自嘲地换了收信人名“王阿二”(他排行老二),够接地气的。

有时候碰到运气,我们还常会去赚点外快。胡庆余堂煎药车间、杭州袜厂锅炉房都烧煤炭,大卡车进不去,大都倾倒在大马路上,是要用小推车短驳到锅炉房的。这外快都在人车减少后的晚上,大卡车把煤炭倒在河坊街小井巷口或梅花碑的墙角落,我们就用洋撬,把小山似的原煤,撬上小推车,一车接一车地运送到锅炉旁。包工制,干完多少钱,大卡车卸下的煤炭,要用多少小推车才能搬完呀?忙完,都要到后半夜甚至黎明前,一身臭汗、一身黑炭、一身疲惫、一副鬼样,但赚到了不菲的外快,毕竟这样的外快不会经常有,能补贴家用,总是很高兴地事情。

母亲家族文化基因,是那么自然而然地渗入骨髓。外公、大舅、三舅在金石、考古、诗文、书画方面自学成才,多有造诣,多有建树,他们是我的偶像,我是他们的粉丝。这和母亲时有谈及分不开,但他们的重要作品《绍兴出土文物考古记》、《元明之绘画》却无法看到。

书荒时期,看书很杂,能拿到什么,看什么,看的最多是鲁迅作品,不怎么看得懂,硬看。苏联列夫·托尔斯泰《苦难的历程》,人物名字都是一长串,一长串的,要把名字反复读几遍,才不会混肴。茅盾的《子夜》、美国正西奥多·德莱塞的《金融家》,都是要静下心来读的“大部头”,还有那些又长又臭的文艺评论集,充满了阶级斗争的火药味。

70年代初,手抄本暗流涌动,当然是偷鸡摸狗的“地下工作”。那些“耳目一新”的书,都是要手抄的,我就抄过《少奶奶的扇子》(洪深)、以及一些变种的黄色书《少女的心》(版本众多,也就《赤脚医生手册》水平,借机塞进各不相同的一些低俗露骨的性描述)。

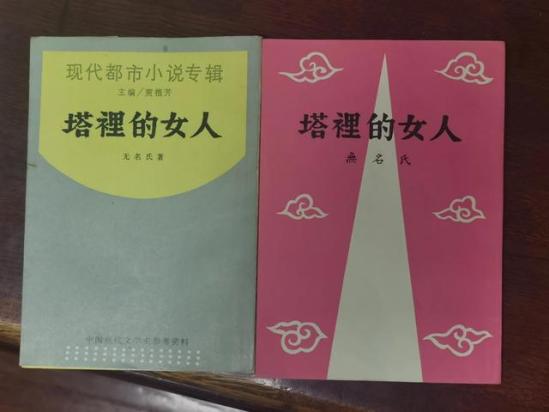

尤其对《塔里的女人》(无名氏)特别欣赏,那唯美空灵的意境,曾经让我感动到五体投地,后来才知道,那也是被划归40年代“后鸳鸯蝴蝶派”的糟粕。

最近一次亲友聚餐,安吉来的苗兴大嫂竟然说起,她还看过我的手抄本《雷雨》,那时候,大表哥张本敦还和她在热恋。

抄这些书,是很紧张的,有时候借的时间短,就要通宵抄,抄好马上要去还给人家,要抄的人都排着队。后来,当找到这些原著时,真的为自己的“壮举”莫名惊诧,那么厚的书,那么多文字,是怎么抄下来的?可见在等待入学的时间里,我一刻也没消停。一方面是生计的卑微苟且,一方面总还有那么一点点“诗和远方”。

[比心]忍无可忍 胖揍汪同学

那年,春意盎然的季节,我去清河中学报到插班了,什么机缘巧合?至今还弄不灵清,居委会主任金阿大来通知的,反正是可以插班的,而虞主任心情“不美丽”,不愿给你办,怎么了?有权就那么任性,也不是现在的新鲜事,那时候就有。

可等待我入学的羞辱,并不好玩。我和同班大多数同学,都要大3岁,隔着的事实,就是我已经发育了,而他们还没有长毛,班里突然走进来一个高出他们一大截的“穆铁柱”,成为当时班里最轰动的事,到现在,我们同学会,我仍是班里的一个笑话。我当然十分尴尬,羞于进出。

最过分的是,班里有个大个子同学汪荣华,每天上课,几乎已经不看讲台上的老师,只管扭头盯着我看,好像在看“尼斯湖”来的水怪,嘴里还不厌其烦地碎碎念,说着稀奇古怪的咒语,每天如此,絮絮叨叨,没完没了。我只好忍耐、忍耐、再忍耐,有时用眼睛狠狠回敬他,他更好像要和我玩命,话也更加难听。看来不好好修理一下,此事不会完。

那天下午第2节下课时,我凑近他,狠狠警告:“放学以后校门口等你”,他暴跳如雷,愈加肆无忌惮地向我发起挑衅:“要我好看”。

我无语离开,到前操场默默遛了一圈,高过他们一截是事实,“留级”等猜忌也都属顺理成章,无法一一解释,也没必要去解释。但如此羞辱,是可忍孰不可忍。我实在已经到了摒不牢的“底线”。问自己,难道数年如一日,城隍山上练单杠,学拳,就这样白练、白学了吗?难道每晚邻居家,举着不断加重的“石箍儿”练抓举、躺在长条凳上练挺举,都是花拳绣腿?难道真要派上用场了?细思之下,再次确认,答案是肯定的。

放学的铃声响了,我独自一人先到校门口“恭候”,过了一会,汪荣华和同学扣肩搭背走出校门,见到我愤怒地盯着他,又开始肆虐 挑逗,我一个箭步上去,用“手掌虎口”叉住他的颈脖,把他顶到墙角,对准他的腹部,狠狠勾了几拳,他卷缩在地上,哇哇大叫,校门口,已经围满了看热闹的人,有好心人,猛拉了我一把,劝我见好就收,不要等到工宣队、联防来了,事情闹大。那卷缩成一团的汪同学,嘴巴却还在“老”。整个过程,我没说一句话,干脆利落地出了一口恶气。

但是,后怕随即产生,他会怎样反弹?我还是很担心的,学校知道了怎么办?他纠集人来报复又怎么办?我再也不想连累千苍百孔的父母。但生活总要继续,既然已经揍了,我也准备迎接更大的风暴。第二天去上学,我担心的事情并没有发生,汪同学见到我,虽还有敌意,但显然收敛了许多,老实了许多。

我至今还在想,如果能把汪同学请来开个同学会,一笑泯恩仇,我欠他一个道歉。

[比心]老师影响 润物无声

我记得进清河中学,第一位班主任是马大林老师,梳两简单的扫把辫子,就很时尚,为人和蔼包容,据说,她是京城名校法语系来的,更令我肃然起敬,是我仰望的“女神”。但是没多久,她就“飞”走了。一直到数十年之后,在校友平台发的照片上再见,除了滋润一些,基本没什么变化。

此后的班主任,就是许涛老师了,他是数学老师,对于数学研究颇深,是个很较真的师长,时下有句戏语“你的数学,是体育老师教的呀?”可我正好相反“我的体育,是数学老师教的”。

怪学生不才,许老师对我的影响最大的不是数学,却是体育,确切地说是中长跑。只要不下雨,几乎每天,他都会带着我们一些“自愿者”,在灯光熹微的“清壳老早”,从学校出发,沿定安路、湖滨、六公园,一直跑到少年宫打个来回。或从河坊街出发、到柳浪闻莺、转南山路、过苏堤,延白堤跑一圈。

许老师教数学有一套,教我们跑步同样也很有一套,跑前预热,循序渐进,跑不动了,他喘着粗气,鼓励我们坚持、坚持、再坚持,突破极限就好了。就这样坚韧不懈,日复一日,持之以恒,倒也让我在校运动会上取得过不菲的成绩,还参加过市里的运动会。直到10年后,在浙报运动会上,我还是1500米冠军。

长跑,需要意志力、隐忍力、体力分配的技巧、弯道超车的感悟、最后冲刺的爆发,都是人生所需要的智慧。韬光养晦,日长喜久,就成了习惯。直到风烛残年,现在不跑,我还会“蟹”脚痒。

再也没有比看到女儿的成功,更喜悦的事情了。

许涛老师夫妇的幸福晚年

身为我国特级国际象棋大师许昱华之父,许老师担负过启蒙、执着、追求的重任,我没有感到任何意外,许老师的天才、较真、睿智等品质,令人敬仰。

说起来,也真是令老师失望、悲催。高中时,班主任又是教数学的陈庆贤老师,他的个性,没有像许老师那么强,温和到“世界大同”,待人接物,和蔼可亲,他会仔细倾听你的声音,我和他很谈得来,亦师亦友。他的人格力量给我留下了深刻印象。“大肚能容,容天下难容之事;开怀常笑,笑世间可笑之人。”

但是数学几乎完全放弃,那时的我,已经严重偏科,而且一发而不可收,为我以后的求学生涯,埋下了难以挽回的伏笔。

绍兴俗语“麻油夹头浇”,说的鼓励。人,是要鼓励声中成长的,这样的鼓励,就如同凉拌菜上浇“麻油”,有点睛之妙。

这让我想到我的语文老师曾繁桂,他是个规规矩矩的前辈,对于教学一丝不苟。那时候后面礼堂开会,大家都要拿一本毛主席语录,会开始,学生坐下,上面领导讲话,老师站在自己班级旁边,其他师生都把“小红书”放了下来,曾老师仍严肃地站着,手上的“小红书”依然擎在胸口,贴在心上,有同学把他的手拉下来,他莞尔一笑,过不了多久,那手、那一抹红色又自然而然地回到胸口,颇有喜感。

我抄书多了,会在作文中多加点自己的想法,他每次都那么认真地给我批改,那一手硬笔书法,也实在太美,有他自己独特的书风,我真的好想每天都能够看到。他也毫不吝啬,对我“麻油”没有少浇。曾老师是我后来进入文艺圈、新闻圈的重要推手。很多年后,我在火车站内看到一位很像曾老师的人,我渴盼再次见到他,追了过去,想看个究竟,但等我跑到,那人已经踏上车厢踏板,错过了。

当然,绝不会忘记风度翩翩的潘国钧老师,他没有教过我们的语文课,和另一位许老师常有文章,印成铅字,发在报刊上,那时候,能在报刊上读到老师的作品,可有多稀罕、多敬佩啊。

潘老师的丈母娘家,就住在河坊街茶行对面,“炮仗炉子”旁边,他是我大表姐张居方浙师大的同学,大表姐是浙师大的校花,表姐曾经带他来过我家海聊,我也就熟了。去打开水,又常会碰面。

见我爱好文学,常常鼓励,1976年夏,我高中毕业没多久,潘国钧老师就把我推荐给《杭州文艺》(《西湖》文学杂志前身),他是该杂志文艺理论组的活跃分子。

[比心]远离学校,学农在杭州人最忌讳地方

开头之所以引用冯根生的“博士前”趣谈,想想我们在清河中学的6年,比冯根生的高小也差不了多少。

凡“坞”皆然,龙驹坞和梅家坞,龙坞相似,都是三面环山,钟毓灵秀的地方。

从北高峰、美人峰山脉下来的小溪,涓涓流淌,常年不断,溪水边上有一大片砖木结构的庵房,曾经是我们、和尚尼姑们的食堂。隔小溪、小路,一条鹅卵石铺就的小径、共石阶蜿蜒而上,两边全是茂林修竹,2座古建一高一低掩隐其间。现在梦见依然美不胜收。

这小路,还有那么一点点旧时模样

龙驹坞,相传1127年,南宋康王赵构,骑着他的坐骑逃避金兵追杀,避难于此地。天子为龙,故名龙驹坞,意思就是皇帝骑马到过的地方。

我后来,曾2次再去追寻过,但是已经被密密麻麻的无序建筑填满了,杂乱无章, “一地鸡毛”,是的,往日倩影,再也回不去了。

杂乱无章, “一地鸡毛”,是的,往日倩影,再也回不去了。

可是那时候,是杭州人最不能随便提的地方之一,松木场是“枪毙鬼”的代名词、古荡是“神经病”的代名词、龙驹坞是“死人”的代名词,而清河中学的学农基地竟然在龙驹坞,直到现在,依然是个谜,直到现在,我依然弄不灵清,学农基地为什么定在那里?

记忆里,我们是把棉被反转,各种颜色的丝绸被面打在里面,打成军人模样的井字型背包。胸前十字交叉,一边是水壶,一边是书包,从惠民路的学校出发,喊着口号,徒步走到龙驹坞的。

这里并没有什么贫下中农,更多的是灰头土脸、神色凝重的和尚尼姑,他们本来属于灵隐、三竺、韬光、东狱庙等众多庙宇的僧尼,但那时都是该打的“落水狗”,失魂落魄聚到这里,战战兢兢地生存。

白天我们下到山腰、稍大的庵堂里上课,我不知道这和坐在清河中学课堂里有什么两样,无非是换个庵堂上课罢了。早、中、晚就到山下溪边食堂与和尚尼姑一样排队,我们排在左边,他们排在右边,那些旧日目空一切、参禅悟道的遗民,此时都面无表情,低着头地避着我们。要不是我们的到来,带来了生气,带来了热闹,带来了青春,这里该有多么寡淡孤寂,死气沉沉。带队工宣队、木匠师傅说,这些人成分十分复杂,甚至隐藏有敌特,要警惕,要绷紧阶级斗争那根弦。所以彼此防着彼此,相互警觉,毫不相干。

这里没有懒觉,鸡鸣即起,在操场集合,背诵最高指示,工宣队训话,哈着热气,做操跑步,沙石路上整齐的“嚓嚓”声犹在耳边。跑到后来,队伍分化,我们几个故意甩掉队伍,右转跑到老东岳,那边有油墩儿、油佘白米粽的诱惑。左转跑到留下,那边有腰花面的诱惑,那4毛钱一碗的面里,腰花是整形的半个,花刀切的可美,原汁原味,现在还是记忆里的“NO.1”,没有之一。打这样的牙祭。当然要靠跑步省出来的时间,才能秘密完成。

回到驻地,就在冰冷的溪水里洗漱,就有稀饭、刀切、什锦菜的早餐吃了。

有空要练打背包,速度、规整,要靠平时练出来,晚上说不定什么时候紧急集合。急促的哨子,突兀响起,同学们“急刹呼啦”爬起来,黑暗中要打好背包,高低床上下忙乱一片,“嘭嘭”声不断,那是下铺的同学,不小心碰撞头顶床板的声音。时值反帝反修、备战备荒时期,不能有任何灯光,会暴露我们的坐标。只给你10分钟,大家要全副武装,战战兢兢地摸黑下台阶,延下坡的小径,跑到操场。工宣队和老师,早就等候在那里,用表掐着时间,是不是达标?手电筒照着,挨个检查,当然少不了扣子乱扣、衣衫反穿、披头散发、背包散架、七零八落的狼狈相。

印象最深,那天晚上10点,紧急集合,有工宣队、班主任、当地人(是不是贫下中农,还是里面药物试验场的职工,不知道)带队,开始拉练,从操场出发,延对面的茶山小径摸黑前行,植物和海拔是有联系的,先茶地、后竹林、再马尾松地向上攀爬,我们似醒非醒地或走或爬,摔倒扶起,划伤,要么不知道,要么也顾不上。一直登上美人峰,寒冷的冬天,我们个个都是汗涔涔的。月光下极目群山,起伏空灵。顿时有一种集体生活的欢快、征服美人峰的豪迈,完全没有一丝丝午夜惊魂的惶恐。

这就是那时和我拼“饭桶”的黄毛丫头汪勤

那时男女同学授受不亲,但是暗地里较劲还是有的。都说“潮潮伢儿”会吃饭,食堂打饭是用16两制一斤的,平时就是青菜萝卜,最多放点“肉屁”,油水少,不顶饱,到下午就饥肠辘辘了,每半个月,会有一大块稻草扎肉吃,那才是我们的节日。我要8两,同学中有一个黄毛丫头汪勤,见我吃8两,她就吃10两,为了超过她,我就打12两,她又加码14两,我只能加到16两,你来我往,后来都成了要打20两以上的“饭桶”,留下了一段比学赶帮拼吃饭的“佳话”。

[比心]岁月流逝 总还有那么一点痕迹

岁月,不知不觉流淌,时间,也就在飘忽中消失。

学工,在刀茅巷杭州机床厂,是去过时间最长、次数最多的地方。我就到过锻工车间、铸造车间、木工车间。看到锻工在盛夏,用喷雾降温、看到铸工怎样用滚烫的铁水、铜水、铝水往模型里精心灌注。

“双抢”我们去过珊瑚沙,20多天抢收抢种,我曾被镰刀割掉了半片手指甲。

为了有更好的表现,暑期,我们自己联系了铁路机务段,在望江门外,把到达这里、滚烫的蒸汽机火车头“洗刷刷”,干的是最脏最累的活,但看到火车头洗得铮亮,且累且高兴。

学军我们到过留下营门口,翻来覆去练队列、练刺杀,当然端的是木头枪。只到快结束时,才有一次5粒子弹的实弹射击,我第一枪打了10环,军队教官、同学都有点惊愕,以为我这个近视眼,还是个神枪手。但后面4枪全部脱靶,才知道只是“瞎猫碰到死老鼠”那样的偶然。

这些加起来多少时间?谁也没有统计,掐头去尾,“毛估估”6年中大半时间总已大大超过。这和冯根生的“博士前”笑谈,有异曲同工之妙。

但时事造人,也不失向社会学习,看到了工农兵吃苦耐劳、单调乏味、周而复始、不厌其烦的现实,基本的为人处事,待人接物,默默奉献都有了。韭菜小麦总算分的清了,不再四肢不勤、五谷不分了。

因为花絮不多,此处可以省略许多字,许多事。

起起落落,人来人往,这是人生常态,而我如今追忆起来,倒是没有感到任何失落。经历那么“狗血”,老的时候回味,却变得丰盛。就如同音乐,有悲悲戚戚的《二泉印月》、也有《赛马》、《喜洋洋》的欢快,不然平铺直述,人生多么乏味。

假如?没有假如 —— 。

(未完待续)

---- 2020.12.7日凌晨,草于水木清华