师范中专推荐(中专能读的师范)

来源:中国职校招生网 时间:2022-07-27 18:28:17

中等师范学校是一个时代的印记,中师生是一个时代的辉煌。中师只是一个中专学历,比起现在遍地都是的本科学历、研究生学历不知差了几个档次。当年的中师生前身虽然只是一名初中生,却是每个中学的尖子生。那个年代能考上一所中等师范学校的难度不亚于现在考上一所211、985大学。

中等师范学校当年培养了无数优秀的中师生。我是中师生,我深有体会。

一、学校校不大却是人才的摇篮。

现在的学校动辄上百亩地,上千亩地的也有不少,规模可谓超级大。我的母校却非常不起眼。它跟一所中学在一个院内,是占用的中学的一栋三层楼,除了楼下的一个厕所和一个厨房便没有其它的建筑了。一栋不大的教学楼集办公、教学、住宿为一体,可谓是真正的综合楼。运动场只有一个篮球场。

学校一共只有六个教学班,学生不足300人,没有现在的一个培训机构规模大。可能正是因为人少才汇聚了精英。

中师生虽然学历不高,但是素质很高。现在早已成了教育界的中流砥柱,很多已经成了骨干教师和学校领导。还有一些转行的也发展非常好。

我们班一共42名同学,毕业就转行和半路转行的有十人。其中有4人在机关已经是科长;有5人从政,其中一人是副县长。其他的在教育战线的都已经是骨干教师,副校长、校长共12人。

中师生已经是各行各业不可或缺的人才,为教育和社会发展付出了青春,做出了贡献。

二、学校的传达室寄托了多少有志青年的梦想。

上中师以后,学校的传达室成了每位学生每天必须“光顾”的地方。传达室就在教学楼入口处,每天传达室师傅会将来信一封封摆在窗口,路过的学生都会去看看有没有自己的信件。有的甚至到屋里去翻一翻、找一找。传达室成了学校人气最旺的地方。

也正是从中师开始学会了写信,在那个通信不发达的年代,写信成为一种时尚。跟同学交流学校生活,畅谈人生理想;跟亲朋诉说诉说衷肠;跟父母寄托思念,嘘寒问暖。一封信便是一次情感交流,拉近了友情,加深了亲情。在信中互相激励,对树立理想信念起到了至关重要的作用。多少青年学生的梦想就这样起航了。

三、丰富的学校生活,培养了多才多艺的学子。

现在的大学生更注重专业方面的发展,当年的中师生更多的是综合发展。他们普遍多才多艺,能拉会唱,能歌善舞。当年的中等师范学校培养的就是全科人才。这些学生进入学校不但能教语文、数学,也能教科学、品德,小三门儿音体美也是他们的特长。这样的全才老师到了学校都是学校的香饽饽。

学生的素质来自学校的培养,学校除了上好文化知识课,对学生的其它素质的培养也非常重视。音体美是必修课,同其它科目同样重要,也必须过关考试。学校的音乐室、画室成了学生最喜欢去的地方。音体美教师也是非常专业的,他们都是当年那个城市中出名的人物。

在这里学习一点都不枯燥,你的兴趣爱好总能得到培养,本领特长总能得到施展。名师教学加上学校创造条件,培养了一批批多才多艺的才子!

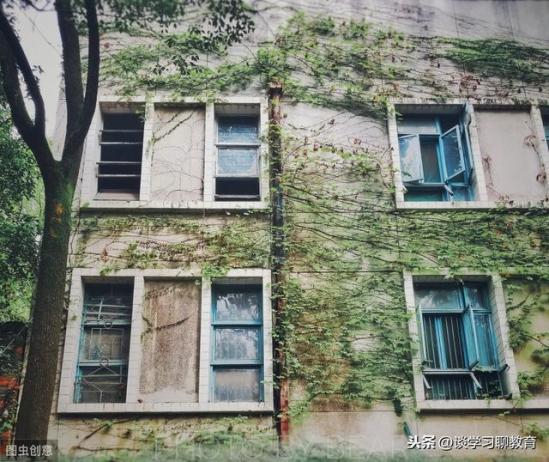

四、我的学校消失了,原来它在这里。

从母校走出来已经20多年了,但是每当回忆起当年的学校生活总让人充满感怀,母校培养我成才,难忘师恩,难忘那青涩岁月一同学习的校友!

刚毕业那几年,每年一定会约上几名同学回母校看看,拜望老师,看看师弟师妹,也关心学校的变化。从小学到中师,只对这里产生更多的留恋。对母校的爱是浸入骨髓的,对这里发生的一切都是刻骨铭心的。至今我仍然以中师生为荣,以母校为荣,可是我却找不到它了!

十几年前,一次学校让交第一学历毕业证原件统计信息,我却因为搬家弄丢了中师毕业证。学校说没有毕业证就要到原毕业学校开证明。没办法,只能找母校去。到了那个地方,说明来意,才得知学校早已没有了。教学楼已经成了中学的实验楼。

我的学校消失了,一种被“拋弃”的失落感油然而生,它去哪里去了?

进一步追问才知道,学校并入了当地一所专科院校,教师全部调入新校,只留下教学楼给了所在的中学。

这也算是学校升级了吧!我虽然有点失落,但也有一丝安慰。

虽然证明没开成,但是我不责怪母校。因为毕竟形式发展到那了,各地都在升级学校、合并学校,尤其是一些中专水平的学校多数经历了被合并的命运。那时候合并升级是一种趋势,也是适应社会发展的需要。

你的母校在哪里?现状如何?欢迎评论区留言!